Tradução: Bidenomics e a esquerda, por Sam Gindin

O texto a seguir é uma tradução livre de Bidenomics and the Left, de Sam Gindin, publicada na edição #44 da Nonsite.org, em 20.out.2023. O texto sem dúvida alguma é importante para colocar em primeiro plano o caráter da relação entre Estado e capital sob as diferentes roupagens, incluindo aquela que tem levado o nome de Bidenomics. Em razão de haver muitos pontos paralelos com o que se passa no Brasil, o texto é de leitura fundamental por parte dos interessados nas atuais políticas do governo Lula no que toca o processo da chamada “neoindustrialização” brasileira.

Bidenomics e a esquerda, por Sam Gindin

Há algo acontecendo aqui / Mas o que é não está exatamente claro.

— "Para o que vale", Buffalo Springfield

A outra crise

As principais crises para a esquerda socialista têm sido o "declinismo americano" e a "rivalidade interimperial". Essas crises não só foram previstas pela esquerda, mas muitas vezes desejadas por ela, como se fizessem aquele trabalho pesado que a esquerda mesma não poderia fazer sozinha. Isso é má análise e política pior ainda. Isso exagera o declinismo, projeta erroneamente as tensões (muito reais) entre os EUA e a China em uma disputa sobre quem liderará o capitalismo global e assume que se as coisas ficam piores, logo, inerentemente avançam a política progressista.

Os EUA não estão – excetuando relativamente a China – enfrentando qualquer declínio definitivo em relação a seus principais concorrentes econômicos. Também não está enfrentando um aperto no lucro; os lucros das empresas atingiram a sua participação mais elevada no PIB (ver gráfico abaixo), e os lucros não financeiros por unidade de produção real foram 74% mais elevados em 2022 do que em 2006 (ou seja, antes da crise financeira de 2008-9). Quanto à relação com a China, a competição econômica de fato se intensificou, mas a dependência mútua dos EUA e da China bloqueia o tipo de rivalidade que moldou o pensamento de esquerda há um século. O desafio – para ambos os países – é como gerenciar a militarização da tecnologia sem prejudicar o livre comércio mais amplo e os fluxos de capital que caracterizam a atual ordem global de que cada um é tão dependente.

Gráfico 1.

O fomento da crise como política é mal concebida, porque esperar que um movimento trabalhista fraco seja fortalecido por uma profunda crise econômica ou conflito geopolítico é, na melhor das hipóteses, paradoxal. Como temos testemunhado repetidamente, a própria fraqueza do trabalho nos EUA deixa o capital e o Estado desse país com tempo e espaço para desenvolver respostas a crises e fazê-lo em grande parte às custas dos trabalhadores.

De modo mais geral, na ausência de uma esquerda capaz de levar adiante uma alternativa convincente, os alertas de declínio econômico iminente são tão propensos a diminuir a expectativa e solicitar reações conservadoras quanto as reações progressistas. Diante de novas incertezas, os trabalhadores dos países relativamente desenvolvidos podem, como muitas vezes ocorre, ver o período pré-crise que antes condenavam sob uma luz mais favorável. Restrições e concessões que prometem um retorno ao status quo anterior podem parecer mais promissoras do que apelos ao risco de avançar radicalmente.

Da mesma forma, as tensões crescentes entre os Estados não fortalecem axiomaticamente as forças populares. O conflito interimperial pode facilitar a integração das organizações operárias em uma aliança nacionalista interclassista doméstica na qual os representantes dos trabalhadores são o parceiro decididamente menor. Ou, como vimos, poderia aumentar o nacionalismo em seu sentido mais negativo e abrir portas para a extrema direita.

O foco singular nos suspeitos usuais do declinismo e da rivalidade geopolítica não só é deslocado como tende a negligenciar um outro tipo de crise, comumente descartada por parecer etérea e menos expressamente política: uma crise de legitimação social. Significativamente, essa crise não é o resultado dos fracassos econômicos dos EUA, mas de seus sucessos em impor a subordinação mais profunda da vida dos trabalhadores e das comunidades aos fins estreitos do capitalismo, um processo muitas vezes resumido como "neoliberalismo". O consequente acúmulo de décadas de frustrações da classe trabalhadora trouxe um espírito generalizado de decadência social, esperanças desbotadas e polarização política. Em seu rastro veio a alienação generalizada das instituições públicas, abrangendo o sistema judicial, a polícia, a mídia, o poder do grande capital, os partidos políticos sem resposta, o governo disfuncional, atingindo a própria democracia liberal.

Essa crise é distinta não apenas em seu conteúdo (social, não econômico; doméstico, não internacional), mas em sua forma. O protagonista não é uma força social coerente e organizada que desafia a autoimagem dos Estados Unidos como a "cidade brilhante na colina", mas algo na melhor das hipóteses embrionário, sem expressão claramente articulada ou presença institucional significativa e aberto à mobilização tanto à direita quanto à esquerda. Durante décadas, o Estado segurou confortavelmente essa crise purulenta. No entanto, apesar de sua forma incômoda, parece agora estar gerando um nervosismo palpável dentro dos mais altos níveis do Estado americano.

O poder imperial começa em casa

Em uma entrevista de 2020, Jake Sullivan, atual conselheiro de Segurança Nacional de Biden e um falcão geopolítico, observou seu choque ao ver "o quão profundamente um segmento tão grande de nosso país sentia que seu governo não estava trabalhando para eles". Mais recentemente, Janet Yellen, secretária do Tesoureiro dos EUA, alertou que essa tendência inquietante ameaça minar a "credibilidade em casa", tão crítica para a "credibilidade dos EUA no exterior". Não faltam explicações para o problema de credibilidade dos Estados Unidos no exterior, mas o que Yellen e Sullivan destacavam era a crescente ameaça que os fracassos sociais internos representavam para a reprodução do império internacionalmente.

Sullivan, falando uma semana depois de Yellen sobre a Bidenomics, observou conscientemente sua mudança da geopolítica para as preocupações domésticas. Ele justificou isso referindo-se ao compromisso central de Biden de "integrar mais profundamente a política interna e a política externa". Isso, como Sullivan havia enfatizado na entrevista anterior, exige uma sensibilidade especial para "a força da política externa e da segurança nacional dos EUA [mentindo] principalmente em uma próspera classe média americana". ("Classe média", para aqueles desconfortáveis em reconhecer que os EUA são uma sociedade de classes, é mensagem cifrada para "classe trabalhadora".)

Ao enfatizar a importância imperial de ter "uma classe média americana próspera", Sullivan insiste, em linguagem que muitos progressistas vão comemorar, que a legitimidade na frente doméstica exige uma reversão radical no consenso neoliberal que há muito une republicanos e democratas (incluindo governos dos quais ele e Biden fizeram parte). A crítica de Sullivan começa com um ataque à presunção de que "os mercados sempre alocam capital de forma produtiva e eficiente". Notavelmente, até mesmo alguns republicanos proeminentes, como o senador da Flórida Marco Rubio, se aproximaram desse terreno, invectivando contra a "ortodoxia de vinte e cinco anos no Partido Republicano centrada no fundamentalismo de mercado".

Sullivan passa a desafiar a prioridade relacionada do crescimento quantitativo sobre sua qualidade. Uma maior atenção à qualidade daria maior peso ao impacto da atividade econômica no ambiente, teria em conta a forma como o crescimento é partilhado e distinguiria entre mais investimento em geral e em setores estratégicos. Na mesma linha, o livre comércio deve colocar os trabalhadores à frente dos consumidores, e iniciativas estatais fortes são vitais. Central aqui é a necessidade de uma "estratégia industrial moderna" descaradamente liderada pelo Estado, embora implementada por corporações privadas. Este não é um representante oficial importante do governo Biden por conta própria. Greg IP, conselheiro econômico chefe do Wall Street Journal, classificou o discurso de Sullivan como "a declaração mais definitiva até agora da Bidenomics".

Tanto Yellen quanto Sullivan levantam a questão da competitividade, uma preocupação inerente a todos os Estados capitalistas, mas de especial interesse para o Estado imperial. Não há, no entanto, nenhum indício aqui de qualquer pânico especial sobre o desempenho relativo dos EUA. Yellen observa com desdém que "pronunciamentos de declínio dos EUA existem há décadas [mas] sempre foram se provando errados". Ela continua afirmando com confiança que os EUA "demonstraram repetidamente sua capacidade de se adaptar e se reinventar para enfrentar novos desafios. Desta vez não será diferente – e as estatísticas econômicas mostram o porquê".

A China, por outro lado, coloca uma urgência maior na competitividade econômica. No entanto, embora resoluto, o teor de Yellen e Sullivan aqui também inclui um certo grau de contenção. Os EUA acreditam que podem, em última análise, enfrentar a competição não militarizada com a China por meio da estratégia industrial ativa de Biden. Mas ir mais longe para isolar a China como rival interimperial ou sonhar com uma mudança de regime é limitado por realidades sóbrias. O tipo de "contenção" econômica que foi aplicado à União Soviética nos anos do pós-guerra não pode ser cogitado contra um país que está tão predominantemente dentro do império liderado pelos EUA. Dada sua interdependência econômica mútua, qualquer "dissociação" dos EUA da China seria, advertiu Yellen, "desastrosa". William J. Burns, chefe da CIA, já ecoou essa resposta, chamando a dissociação de "tolice".

No entanto, a coexistência econômica é uma coisa; o poder militar absoluto dos EUA para garantir que a ordem global seja inequivocamente liderada pelos EUA é outra. Na autodesignada responsabilidade dos Estados Unidos de supervisionar o Estado de Direito na construção do capitalismo global, o Estado americano não se vê como um Estado tal como outros Estados. Em vez disso, reserva para si uma soberania especial, que o autoriza a dobrar as regras necessárias para preservar os EUA como a "nação indispensável". Aos olhos dos EUA, os avanços da China em alta tecnologia militarizada, ajudados por seu acesso a tecnologias globais (incluindo as dos EUA), ameaçam o domínio militar dos EUA.

A China está, de fato, determinada a alcançar um grau de autonomia dentro do império americano e um respeito e estatuto proporcionais ao seu crescente peso econômico global. Mas não tem interesse nem capacidades econômicas, financeiras, administrativas e militares para substituir os EUA como supervisores da ordem mundial capitalista.

Como excluir a China da economia global não é do interesse dos EUA, e nem seria de fato possível, a alternativa é extrair do livre comércio os fluxos comerciais e de capitais que carregam potenciais militarizados. Em sua viagem diplomática à China para acalmar as tensões, Yellen declarou que o mundo é "grande o suficiente para os EUA e a China". O subtexto não declarado era "mesmo que novas restrições ao comércio e aos fluxos de capital estejam chegando". (Curiosamente, dada a guerra na Ucrânia, Sullivan e Yellen praticamente não prestam atenção à Rússia em seus comentários geopolíticos.)

Como as linhas entre a produção dos semicondutores mais estratégicos e os comerciais são tênues, gerenciar essa distinção entre fluxos comerciais e militares não será fácil. Essa corrida não pode evitar a interrupção das cadeias de suprimentos globais e o aumento dos custos. Além disso, os alarmes já estão soando na Europa – aliados de quem os EUA precisarão nesta disputa – sobre uma perda de mercados valiosos se a China responder. A Europa está ainda preocupada que os EUA usem "exceções" militarizadas para anular as regras de livre comércio em benefício econômico dos próprios EUA. E, claro, quaisquer que sejam os efeitos negativos imediatos das restrições tecnológicas sobre a China, as perspectivas de a China acelerar com sucesso seu esforço para se equiparar aos EUA dificilmente podem ser descartadas, tanto mais que este concurso inclui não apenas pesquisa e desenvolvimento, mas também capacidades de fabricação.

Somando-se à ansiedade com o rápido avanço da China em alta tecnologia, vem o nervosismo sobre a "credibilidade em casa". Os lamentos que Sullivan e outros proferem pelo sofrimento dos trabalhadores são sobretudo impulsionados pelas implicações imperiais subjacentes do profundo mal-estar social da América: a possibilidade de que a alienação em casa possa criar barreiras às ações do Estado americano no exterior. Poderia, por exemplo, uma mobilização de ressentimento popular semelhante à de Trump contra o livre comércio ressurgir, da próxima vez mais seriamente? Necessidades não atendidas em casa podem desafiar o desvio de vasta riqueza para intervenções militares dispendiosas no exterior (como na Ucrânia ou no trato com a China)? As justificativas para espalhar prosperidade e democracia no exterior entrarão em choque com a realidade de lacunas semelhantes dentro dos EUA?

Na articulação de Sullivan com a Bidenomics, há um sofisma que vai além de lamentar as condições da "classe média" americana. Criticar a dependência "excessiva" dos mercados serve para legitimar a dependência "normal" dos mercados e seus direitos de propriedade relacionados. Defender um papel para as iniciativas governamentais retrata o Estado como inerentemente bom, sem abordar para que serve a intervenção. Apelar a uma "estratégia industrial moderna" defende a prioridade da competitividade – especialmente do tipo militarizado de alta tecnologia com a China – sobre outros valores. Limitar o desenvolvimento da China é um motor político crucial, mas não vem com nenhum questionamento sério de por que os EUA são, e devem sempre permanecer, singularmente dominantes.

A chave aqui está em caracterizar a Bidenomics como um obstáculo ao "neoliberalismo", obscurecendo o que o neoliberalismo realmente é. Desvendar a essência do neoliberalismo e sua relação com o capitalismo e o império americano é, portanto, fundamental para qualquer avaliação da Bidenomics.

Neoliberalismo: mercados, Estados e poder de classe

Mercados e Estados não estão em oposição, mas têm uma relação simbiótica (mutuamente dependente) que é moldada por estruturas subjacentes de poder de classe. Os mercados precisam de Estados tanto quanto os Estados dependem dos mercados e das corporações privadas que trabalham através dos mercados. Certas funções, especialmente aquelas relacionadas à reprodução ampliada do capitalismo como totalidade, não podem ser providas por capitalistas privados que são divididos em unidades concorrentes e focados em sua própria maximização do lucro.

Tais capacidades essenciais foram desenvolvidas ao longo do tempo dentro do Estado e incluem a criação do ambiente doméstico para que as corporações nacionais e multinacionais prosperem não apenas por meio das estradas, ferrovias, aeroportos, serviços públicos e desenvolvimento territorial que fornecem – tudo há muito reconhecido – mas também por meio da proteção dos direitos de propriedade corporativa e do fornecimento de uma força de trabalho flexível.

Nas primeiras décadas após a Segunda Guerra Mundial, uma tempestade perfeita levou ao chamado "estado de bem-estar social". As pressões das famílias trabalhadoras que viveram as privações da Depressão e os sacrifícios em tempo de guerra, ao lado das corporações impulsionadas pelo boom econômico do pós-guerra, prepararam o terreno para a entrega de ganhos significativos para a classe trabalhadora. Crucialmente, no entanto, esses ganhos não desafiaram fundamentalmente as estruturas básicas de poder do capitalismo; ao contrário, estavam inseridos no projeto maior de construção e legitimação de um novo tipo de império. Os ganhos foram, consequentemente, contingentes e vulneráveis, como os acontecimentos comprovaram.

Quando o boom do pós-guerra desapareceu no final dos anos sessenta, o que se seguiu foi uma crise de rentabilidade de uma década, uma aceleração da inflação e ameaças ao papel internacional do dólar. O Estado americano levou quase uma década para desenvolver uma resposta efetiva, cujo cerne era priorizar a acumulação/lucros em detrimento das necessidades populares por meio do aprofundamento das estruturas disciplinadoras capitalistas. Depois de uma quantidade significativa de resistência da classe trabalhadora – mas sem que os trabalhadores tivessem um plano maior ou capacidade de democratizar o investimento – o Estado impôs um desemprego mais alto. Isso esgotou o desafio dos trabalhadores e expôs as fraquezas políticas do movimento operário.

O resultado foi a imposição da maldição neoliberal de longa duração que o movimento operário ainda sofre hoje. Adolph Reed capturou a essência dessa aflição como essencialmente "capitalismo sem oposição da classe trabalhadora". Os últimos quarenta e cinco anos refizeram decisivamente a classe trabalhadora para melhor se adequar às novas exigências do capitalismo. Isso acontecia tanto diretamente através do Estado quanto indiretamente através do papel do Estado na reestruturação industrial (no setor público, mesmo quando os órgãos não eram privatizados, eles passaram a ser gerenciados de modo a emular mais de perto os padrões operacionais estabelecidos no setor privado). A classe trabalhadora como categoria social tornou-se uma não-classe individualizada, orientada pela sobrevivência, exausta e fraturada, com expectativas e esperanças rebaixadas, uma visão fatalista das alternativas sociais, uma visão apertada e cada vez mais cínica da democracia e, em uma extensão perturbadora (ainda que exagerada pela mídia), aberta a demagogos populistas.

Com o tempo, os sintomas sociais desanimadores que vieram com essa forma de capitalismo se acumularam. O trabalho precário foi normalizado, os empregos bem remunerados tornaram-se mais escassos. As famílias trabalhadoras trabalharam mais horas do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial; o trabalho foi incansavelmente intensificado; os pais trabalhavam férias para compensar o aumento dos custos das mensalidades; filhos e filhas ficaram mais tempo em casa. As áreas rurais foram despovoadas; as taxas de suicídio aumentaram entre os jovens; os horrores dos tiroteios em escolas continuaram. A crise de opioides não resolvida foi responsável por 70.000 mortes anuais (100.000 somando outras mortes por drogas). Os EUA gastaram mais em saúde do que qualquer outro país e, no entanto, viram os piores resultados, incluindo a distinção, rara no "mundo rico", de uma queda na expectativa de vida.

Essa derrota histórica da classe trabalhadora, vale repetir, veio por meio de mercados e Estados ativos, não passivos. Ver o neoliberalismo em termos de "menos Estado" e sua refutação em "mais Estado" obscureceu o conteúdo de classe das ações estatais: "que tipo de Estado, fazendo o quê, por quem e para quem, e com que impacto nas estruturas de poder de classe?" Acertar isso é fundamental para enxergar o paradigma Sullivan/Biden para a renovação americana.

Algumas funções importantes do Estado foram, de fato, restringidas ao longo desse período, em especial o crescimento dos programas sociais. Mas o ponto crítico – contrariamente às más (compreensões) mais visitadas – é que outras atividades estatais se expandiram. Uma pequena lista destes últimos incluiria não apenas compras militares, mas o tamanho das forças policiais, o número de prisões, burocracias de livre comércio, reguladores financeiros; pesquisa comercial em universidades públicas, subsídios corporativos e intervenções estatais em greves "disruptivas" do lado do empregador.

Indo além, a extensão da expansão do comércio global não poderia ter ocorrido sem os acordos de livre comércio elaborados pelos Estados e que os Estados administram e aplicam. As finanças liberalizadas trouxeram um papel maior para os mercados financeiros, mas, por necessidade prática, isso veio com regras muito mais complexas estabelecidas pelo Estado para gerenciar a volatilidade desses mercados. E quando essas regras se mostraram inadequadas, apenas os Estados tinham a capacidade de restaurar a ordem e, no processo, salvar o próprio capitalismo.

A nível setorial, os empresários de alta tecnologia não teriam alcançado os seus êxitos de mercado sem a pesquisa de base e os subsídios fornecidos pelo Estado através de despesas militares e laboratórios geridos ou subsidiados pelo Estado. As empresas farmacêuticas dependem de patentes impostas pelo Estado para limitar as alternativas genéricas e sua ameaça de preços mais baixos. As companhias aéreas dependem de aeroportos públicos e regulamentados.

O neoliberalismo era, em suma, um projeto radical de renovação do capital americano interna e globalmente. Por necessidade capitalista, fazê-lo veio às custas da classe trabalhadora. Reverter isso implicava não mais Estado, mas "um tipo diferente de Estado", com uma relação radicalmente diferente com a economia e o poder de classe. Este, e não o tamanho do Estado, é o critério pelo qual a Bidenomics deve ser avaliada.

Bidenomics: antídoto para o neoliberalismo?

Biden, o político, e Sullivan, o representante do Estado profundo, se distanciam retoricamente das décadas em que tantos cidadãos americanos "sentiam que seu governo não estava funcionando para eles". Para Biden, o motor é restabelecer a credibilidade do Partido Democrata diante de suas repetidas traições domésticas. Para Sullivan, o motor é legitimar o Estado americano de modo a limitar os desafios populistas ao papel imperial dos EUA e seus encargos domésticos. Ambos expressam simpatia pelas necessidades dos trabalhadores, mas estas permanecem subordinadas à reprodução das estruturas básicas de poder e direção do capitalismo americano.

Biden mudou do "Make America Great Again" de Trump, com suas críticas diretas aos governos Democratas recentes, para o mais seguro "Keep America Great". Ele se comprometeu a reanimar o movimento sindical por meio do apoio à sindicalização, da criação de empregos com salários decentes, da melhoria dos programas sociais, da correção da infraestrutura em colapso e do enfrentamento da crise ambiental. Quaisquer que fossem as regulamentações necessárias, o fim estava, no entanto, condicionado ao fortalecimento do capital norte-americano, e não ao seu enfraquecimento. E, no caso de Sullivan, seu foco principal em limitar o avanço da China traduziu seu ditado favorecendo o crescimento de "qualidade" em um crescimento que colocasse as capacidades tecnológicas militarizadas à frente de tudo.

O resultado foi uma ressignificação ideológica da trajetória dos Estados Unidos para refletir uma sensibilidade às frustrações populares, mas suas práticas concretas eram superficiais demais para lidar com a escala dos problemas enfrentados pela maioria dos americanos. Essa timidez tem sido mais transparente na ênfase especial de Biden em reviver a sindicalização. Quando Biden assumiu o cargo, em 2021, a densidade sindical era de pouco mais de 10%, menos da metade do que era quando o neoliberalismo surgiu (ele próprio já um terço abaixo de seu pico em meados dos anos 1950). Apesar dos apoios públicos de Biden aos sindicatos e das mudanças regulatórias e administrativas, a densidade sindical não cedeu; quando muito, caiu levemente.

Biden se manifestou a favor dos sindicatos e fez mudanças administrativas e regulatórias positivas, mas onde estava uma ruptura atualizada como a de Roosevelt para catalisar o avanço sindical? O que aconteceu com o "card check" que Biden já apoiou? Por que é que qualquer interferência dos empregadores nas decisões dos trabalhadores não é tratada como “intervenção estrangeira” e proibida?

Isso incluiria as reuniões cativas inerentemente antissindicais, e poderia ser aplicado não por meio de multas ineficazes, mas com certificação automática. Além disso, por que não são os trabalhadores, mais do que as empresas, que podem convocar reuniões periódicas remuneradas à vista para discutir coletivamente suas condições? E por que isso não se estenderia ao direito de convidar representantes sindicais no local para conversar sobre sindicato durante essas reuniões? E por que também os organizadores sindicais não recebem listas de contato de trabalhadores – se é bom o suficiente para eleições políticas, por que não seriam quando a questão é a representação democrática no local de trabalho?

A dependência da Bidenomics com respeito aos incentivos corporativos para lidar com a estratégia industrial, o enorme abismo de infraestrutura e "consertar" o meio ambiente, contrastaram com a imposição de um acordo sobre os trabalhadores ferroviários em greve. Também ignorou a experiência aprendida de que manter as corporações e os ricos felizes era uma causa central para as crescentes desigualdades de classe e o desvio implícito de recursos de programas sociais com os quais Biden supostamente estava lidando.

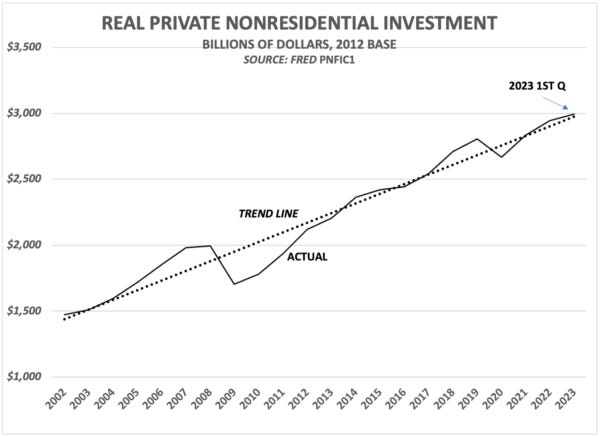

No caso da renovação industrial, isso parece a princípio ter sido um sucesso notável, com os gastos de construção na manufatura "ficando parabólicos", na expressão de Paul Krugman. No entanto, a concentração de incentivos na fabricação de semicondutores de alta tecnologia pouco fez pelos empregos no Centro-Oeste, duramente atingido. E como as taxas de juro mais elevadas tiveram um impacto negativo no resto da economia, o que era ignorado pelos liberais era que o investimento total não residencial não é agora superior à linha de tendência antes dos subsídios (ver gráfico abaixo). Os resultados são igualmente inexpressivos se olharmos para o investimento não residencial global como proporção do PIB.

Gráfico 2.

Quanto à infraestrutura, dada a extensão das lacunas nos EUA e os enormes projetos de construção necessários, por que entregar isso a empreiteiros privados em vez de criar uma unidade de construção administrada pelo governo, uma utilidade pública que desenvolva capacidades internas de planejamento e implementação com contribuição democrática? Isso flui para a resposta morna de Biden ao meio ambiente. Reconhecer a gravidade da crise ambiental pode, depois de Trump, ter sido revigorante, assim como uma onda positiva de regulamentações. Mas recuos específicos logo fizeram ambientalistas "se recuperarem dos movimentos de Biden para impulsionar os combustíveis fósseis", enquanto a indústria expressou confiança no "pragmatismo" de Biden.

Os subsídios maciços para apoiar a eletrificação de veículos – em si um passo positivo, mas muito exagerado como solução para a iminente crise ambiental – foi a alternativa de Biden para exigir isso, em vez de subornar empresas privadas para fazer o que se tornou socialmente crítico. Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de carros foi proibida de 1941 até o fim da guerra, em nome do enfrentamento do desafio existencial da época. A crise ambiental não é menos uma ameaça existencial e permanente.

De forma mais geral, corporações fragmentadas impulsionadas pela maximização de seus lucros privados não são base para enfrentar a crise ambiental. A agenda ambiental geral de Biden, com sua dependência de "incentivar" as corporações, estava no caminho errado para corresponder à escala da ameaça. Como Steve Maher e Scott Aquanno observaram:

Qualquer transição verde exigirá que o Estado mobilize as capacidades produtivas atualmente detidas e controladas por empresas privadas com base num plano público de alocação de investimentos... Em vez de receberem subsídios e contratos, as empresas que são críticas para a "ecologização" da economia deveriam ser nacionalizadas – o que, por sua vez, levanta a questão de como organizar democraticamente essas atividades econômicas. Claramente, um Estado [transformado] é a única estrutura social capaz de realizar essa transição. 1 [Stephen Maher and Scott Aquanno, The Fall and Rise of American Finance: From JP Morgan to BlackRock (London: Verso, 2023), 224, 226.]

Houve outros testes para avaliar concretamente a extensão da guinada de Biden. Se o país mais rico do mundo não pudesse prover aos seus cidadãos os cuidados de saúde universais comuns nos países desenvolvidos, seria de se esperar que liderasse a luta por um ambiente saudável? E engajar os trabalhadores na luta pelo meio ambiente exigiu dar substância à promessa de uma "transição justa". O ceticismo dos trabalhadores poderia ser ultrapassado se a ênfase na infraestrutura e na reconstrução industrial fosse integrada com um plano convincente para a conversão econômica sistemática de tudo que diz respeito a como trabalhamos, consumimos, viajamos e vivemos? 2 [See, for example, Saule Omarov, The Climate Case for a National Investment Authority (Data for Progress, 2020), https://www.dataforprogress.org/memos/the-climate-case-for-a-national-investment-authority.]

Isso vale também para a relativa passividade na política fiscal. Os aumentos impressionantes da desigualdade nas últimas décadas convidaram a um aumento não menos dramático dos impostos sobre os ricos, mas nenhum impulso populista veio dos Democratas para pelo menos mover os EUA de volta aos seus padrões pré-neoliberais (dificilmente além do limite, já que mesmo esse nível de desigualdade foi amplamente criticado na época). E quando o Fed dos EUA e a maioria dos economistas estavam argumentando que o excesso de demanda era um fator crítico na inflação recente, por que este não foi um momento oportuno para aumentar a "igualdade de sacrifício" por meio de um imposto emergencial sobre a riqueza para absorver o "excesso de demandas" dos ricos em particular? Em vez de um pool de fundos para futuros programas sociais, os trabalhadores experimentaram uma queda em seu poder de compra desde a posse de Biden. Em vez de os salários entrarem nos lucros das empresas, entre janeiro de 2021 e junho de 2023 (dados mais recentes), os salários por hora depois da inflação caíram mais de 3%.

Sim, Biden é, sem dúvida, melhor do que o "outro cara". Sim, os republicanos (e até alguns democratas) minaram as intenções de Biden. Sim, algumas das mudanças de Biden importam. E sim, os próprios sindicatos têm uma parcela de culpa na estagnação da densidade sindical. Mas o que poderia ser mais emblemático do que o nexo de mercado, Estado e militarismo à la Reagan do que a Bidenomics que oferece às corporações a cenoura, evitando a vara e priorizando capacidades produtivas militarizadas em vez de sociais?

A Bidenomics é, em parte significativa, uma resposta ao mal-estar incômodo e ameaçador que veio com a reestruturação radical da sociedade americana desde o final da década de 1970. Isso é diferente de responder a uma pressão coletiva coerente e organizada vinda de baixo, e isso fornece motivos para ser cauteloso sobre até onde a Bidenomics iria ou poderia ir em termos de mudança progressiva. A Bidenomics é muito pequena, muito ligada a interesses corporativos, muito tímida para iniciar uma cruzada educacional e organizacional para cumprir suas promessas. Marcetic e Markovčič e French enfatizam, com razão, a cegueira deliberada em ver a Bidenomics como um contraponto fundamental ao neoliberalismo.

Conclusão: polarizações

As desigualdades nos EUA levantadas teoricamente forneceram espaço político para a redistribuição de renda e ganhos em programas sociais. Mas a consolidação sistemática e o fortalecimento do capitalismo ao longo desses anos significaram que ganhos substantivos só poderiam ser obtidos e sustentados por atos igualmente substantivos de desmontagem. O poder e o alcance que a indústria e as finanças americanas acumularam ao longo dos anos tiveram que ser assumidos. As opções políticas estavam polarizadas: ajustes moderados que deixavam o status quo basicamente intacto ou uma visão alternativa que exigia um desafio político fundamental às estruturas corporativas de poder.

Alguns veem essa "polarização de opções" como muito sombria e apontam para um novo desenvolvimento no capitalismo que cria um poderoso aliado liberal. Contra o viés conservador anti-inflação dos bancos, os Asset Management Funds (AMFs), com seu crescimento impressionante, contra-atacam isso priorizando o volume de ativos, reforçando o apoio ao estímulo econômico e ao crescimento. Além disso, o alcance universal desses fundos os inclina a apoiar as políticas intervencionistas de uma "estratégia industrial moderna" e a internalizar medidas financeiras dos custos ambientais, sociais e de governança das práticas corporativas. (Brian Deese, ex-executivo da BlackRock – a maior das AMFs – estava trabalhando justamente nessas questões antes de se tornar um influente conselheiro de Biden.)

Tudo isso elide o ar capitalista que esses gigantes financeiros ainda respiram, as águas competitivas em que ainda ganham e o fogo dos lucros ainda em suas barrigas. Diante de uma inflação "excessiva" que ameaça o valor de seus ativos e da militância operária que adiciona incertezas indesejáveis, esses fundos se alinharam lealmente com o resto do capital. Embora possam integrar certos custos ambientais e outros custos sociais em seus cálculos, eles acabam se opondo – como todas as corporações – a movimentos que podem minar seu poder e seus resultados. 3 [For an exceptionally sharp analysis of the economics and politics of these funds, see Maher and Aquanno, Fall and Rise of American Finance.]

A base social para a mudança, portanto, continua a repousar sobre os trabalhadores e os movimentos sociais. A escala de organização dessa base não deve ser subestimada. O que torna tudo isso ainda mais difícil é a profundidade da derrota dos sindicatos. E o que dificulta ainda mais é o mal-estar social da população em geral. Depois das experiências vividas nos últimos quarenta anos com suas traições e perda de confiança nos sindicatos e na política, como "fazer o morto ressuscitar" (Ernst Bloch)?

No entanto, quanto mais claro é que reconstruir nossas vidas, abordar nossos potenciais individuais e coletivos e preservar o meio ambiente, exigem uma consideração correspondente de políticas verdadeiramente radicais, tanto mais claro ainda é que imaginar políticas alternativas não é suficiente. Alternativas políticas significativas exigem uma política alternativa correspondente. Isso apresenta uma segunda polarização: a política eleitoral ou uma redefinição da política baseada na construção de uma base social coerente e confiante, com visão, entendimentos e perspicácia estratégica para, em última instância, transformar a sociedade.

Não se trata de rejeitar a política eleitoral – conquistar a maioria dos cidadãos para uma mudança radical por meios democráticos é fundamental. Mas chegar à governança sem uma base social sólida enquanto as poderosas influências centrífugas do capitalismo permanecem em vigor leva às decepções que nós e outros no exterior experimentamos repetidamente. Sem a capacidade de monitorar, verificar, apoiar e pressionar os governos a manter o curso, as promessas governamentais desaparecem. As eleições, por si só, tornam-se em grande parte irrelevantes. A participação nas eleições pode ter um papel tático para alcançar as pessoas, mas construir a base para a transformação social é o que se mostra tão esmagadoramente central hoje. Só isso tornará as eleições verdadeiramente relevantes no futuro.

O "como" de construir essa base social sempre foi uma questão difícil. É ainda mais difícil hoje quando a crise não são as contradições do capitalismo, mas a crise da esquerda. A derrota do capitalismo e o refazer da vida da classe trabalhadora ao longo desses anos de derrota nos deixa perto do portão de partida no projeto de formação radical de classes.

No último quarto de século, uma trajetória esperançosa parecia a caminho. Protestos, campanhas sobre o status quo e demandas que eram principalmente defensivas passaram a um reconhecimento promissor da necessidade de enfrentar questões universais e abordar explicitamente o Estado. Quando isso decepcionou demais, a energia ativista passou – novamente de forma promissora – para os locais de trabalho e a luta pela sindicalização.

No entanto, tudo isso se mostrou sempre muito tênue. No fundo, uma linha mestra era a busca de soluções rápidas e não, apesar de todo o entusiasmo, a construção paciente e criativa do edifício necessário. Um exemplo é a atual ênfase predominante na densidade sindical. Esta é obviamente uma dimensão necessária da construção do poder de classe, mas precisa ser colocada em perspectiva. O Canadá tem atualmente duas vezes e meia a taxa de sindicalização dos EUA, algo que os ativistas americanos olham com inveja arregalada. No entanto, o movimento trabalhista canadense não é mais dinâmico e, em muitos casos, menos do que seu homólogo americano.

O que a ênfase na densidade e no número de sindicalizados expõe é a necessidade de um tipo diferente de sindicalismo, que traga a classe de volta não apenas como ideologia, mas como uma necessidade prática em uma luta que se estende para além do local de trabalho. Assim também é uma necessidade prática que os trabalhadores compreendam toda a escala do inimigo que estão combatendo – o sistema capitalista, não apenas sua manifestação em seu próprio empregador – e incorporem essa realidade em sua educação e estratégias/táticas.

A questão também não é como vincular os sindicatos aos movimentos, embora, é claro, isso também importe. Por um lado, os "movimentos" sociais nos EUA e no Canadá pegaram carona nas avaliações de esquerda. Em relação aos sindicatos, eles geralmente não têm nem a base de filiação, a presença diária na vida de seus membros, os recursos institucionais e a independência financeira, ou, em muitos casos, até mesmo as estruturas democráticas que os sindicatos, apesar de todas as suas falhas, possuem. Há certamente erupções de movimento esporádicas e ocasionalmente atingem uma escala nacional, mas provaram ter substância organizadora e poder duradouro limitados. A combinação de movimentos pouco capazes de se reproduzir com sindicatos atualmente relativamente ineficazes não oferece resposta para desafiar o capitalismo. Transformar cada um é condição para unir ambos construtivamente. E isso é provável apenas através da intervenção, uma forma institucional da classe trabalhadora para além de sindicatos e movimentos específicos (e estendendo-se muito além da política eleitoreira).

O problema central da esquerda é sobretudo organizacional. É tão difícil não só por causa das fraquezas das instituições existentes da esquerda, mas por causa do mal-estar social mais geral que envolve os trabalhadores. Embora os trabalhadores sempre resistam pela vontade básica de sobreviver, a vida cotidiana não encoraja a esperança, e as estruturas existentes não inspiram confiança de que participar delas possa facilitar mudanças maiores. Enfrentar essa anomia desmoralizante é o maior e mais fundamental desafio da esquerda.

A escolha não é entre ocupar-se localmente em lidar com problemas imediatos ou colocar nossos olhos na maior das escalas. O local é uma parte necessária de toda a organização, mas deve estar adicionado no âmbito do contexto maior. Isso coloca na agenda a necessidade de um tipo especial de instituição da classe trabalhadora: uma com a ambição e a capacidade de agir como um contraponto ao Estado capitalista, uma espécie de Estado sombra na intenção, embora, é claro, ainda sem os recursos necessários para a transformação social.

Essa capacidade de acumular forças, transmitir memórias e habilidades de organização, servir de espaço de debate e reavaliação para difundir entendimentos democráticos e construir a coerência, as capacidades coletivas e a confiança para enfrentar o capitalismo é a pré-condição para uma mudança social séria. Tal instituição operária – um partido socialista – é distinta na medida em que, enquanto tem um pé nas instituições e lutas existentes, o outro pé está com o projeto de acabar com o capitalismo e levar o poder do Estado até o fim de transformar o Estado de cima a baixo, para então extingui-lo ao passo que se age por meio dele como um instrumento para a transformação democrática do trabalho e da comunidade.

O acima exposto pode ser evidente para os socialistas, mas mesmo assim há uma polarização – uma terceira polarização – sobre quando dar o salto para um partido (ou partidos) socialista. Esperar o momento certo para formar um partido socialista significará provavelmente esperar para sempre. Não se pode contar confortavelmente com a história para transmitir o "momento certo". Criar um partido socialista é um ato voluntarista, feito à revelia da aparente trajetória da história.

Não se trata de ignorar as realidades materiais, mas de se recusar a aceitar os seus limites. Trata-se de lutar sobriamente com as condições atuais e as necessidades imediatas, ao mesmo tempo em que as vincula estrategicamente a um mundo que parece impossível no momento. É um ato coletivo de imaginação revolucionária, desafio obstinado e criatividade estratégica.

Notas

1.Stephen Maher e Scott Aquanno, A queda e ascensão das finanças americanas: do JP Morgan à BlackRock (Londres: Verso, 2023), 224, 226.

2.Ver, por exemplo, Saule Omarov, The Climate Case for a National Investment Authority (Data for Progress, 2020), https://www.dataforprogress.org/memos/the-climate-case-for-a-national-investment-authority.

3.Para uma análise excepcionalmente afiada da economia e da política desses fundos, ver Maher e Aquanno, Queda e ascensão das finanças americanas.

Sam Gindin

Sam Gindin é um escritor e ativista que atuou como diretor de pesquisa para o sindicato canadense Auto Workers de 1974 a 2000. Em 2012, publicou The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (2012), coescrito com Leo Panitch.

Bidenomics and the Left, ARTICLES ISSUE #44, BY SAM GINDIN. OCTOBER 20, 2023.